不明补泻,不食五味

时值春分时节,如何配合时令来进补呢?

打开浩如烟海的经典医书,即便你是个资深中医通,也难一语以贯之。

《周礼·天官》说:宜从时气,春食须多酸,夏食须多苦,秋食须多辛,冬食须多咸,调以滑甘;

《黄帝内经》说:肝主春,其味酸,四时之气,更伤五藏。是故味过于酸,肝气以津,脾气乃绝;肝病禁辛;肝色青,宜食甘,粳米牛肉枣葵皆甘。

孙思邈的《摄养论》说:二月肾气微,肝正旺,宜戒酸增辛,助肾补肝;

清朝的《寿世传真》说:省酸增甘,调和肝脾。在春分时肝气旺盛,酸味助肝克脾,宜减少酸味食物(如山楂、乌梅),增加甘味食材(如红枣、山药、麦类)以养脾。

究竟应该怎么做,是不是有点懵?

要想补得明白,首先需要把五味如何配五脏,及如何匹配自我体质辨别清楚。

第一个误区,不是某脏对应的某味就需要补。

五脏旧写为五藏,有句话叫“五脏藏精气而不泄,六腑传化物而不藏”,这里“藏而不泄”是五脏的功能特点,为归藏之意。所以《黄帝内经》说,“五味各走其所喜,谷味酸,先走肝;谷味苦,先走心;谷味甘,先走脾;谷味辛,先走肺;谷味咸,先走肾。”

故各有归藏,而便有了肝味酸,心味苦,脾味甘,肺味辛,肾味咸之说。而并不是其所宜!反而是多食之而各有所病。

第二个误区,不是吃对某味就是为了补。

按用途说,一种药味分别可作为补味,泻味和调味。但经典之中描述并不统一,我们一起来梳理一下:

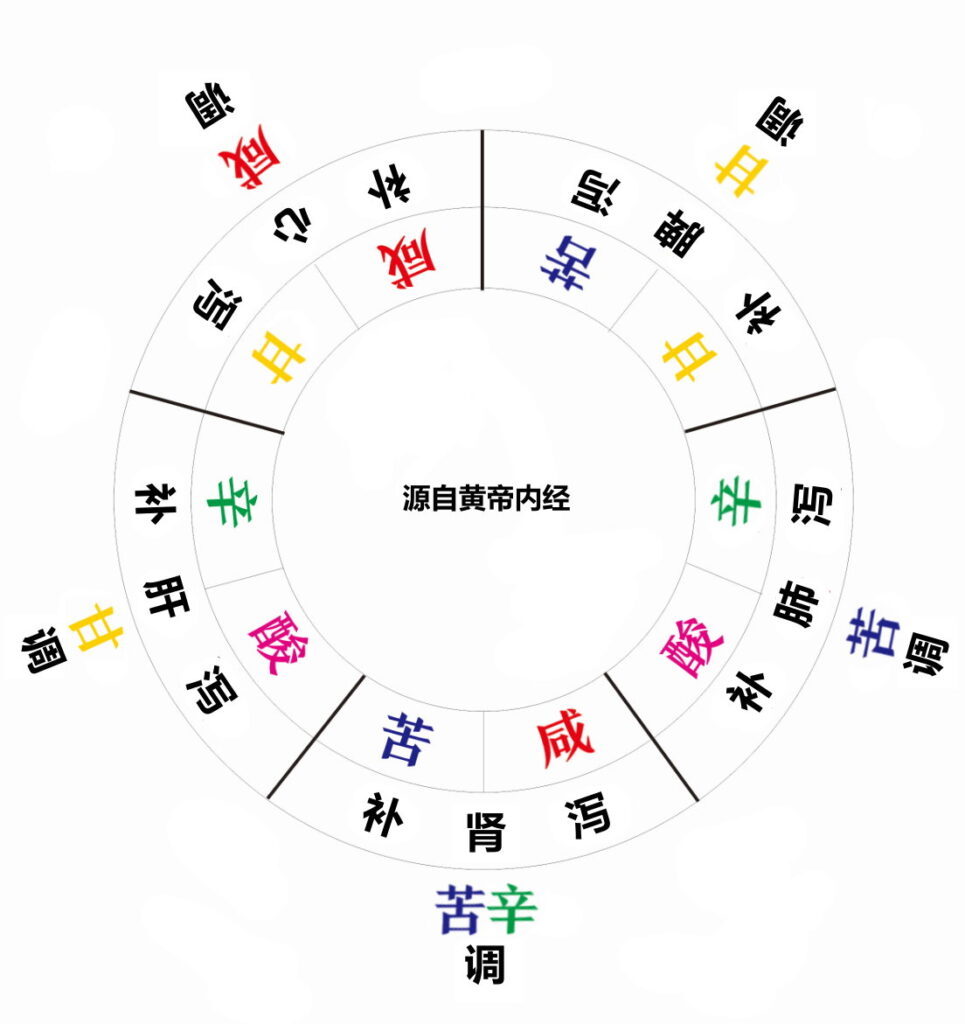

《黄帝内经·至真要大论》木位之主,其泻以酸,其补以辛。火位之主,其泻以甘,其补以咸。土位之主,其泻以苦,其补以甘。金位之主,其泻以辛,其补以酸。水位之主,其泻以咸,其补以苦。厥阴之客(肝木),以辛补之,以酸泻之,以甘缓之。少阴之客(君火),以咸补之,以甘泻之,以咸收之。太阴之客(脾土),以甘补之,以苦泻之,以甘缓之。少阳之客(相火),以咸补之,以甘泻之,以咸软之。阳明之客(肺金),以酸补之。以辛泻之,以苦泄之。太阳之客(肾水),以苦补之,以咸泻之,以苦坚之,以辛润之。开发腠理,致津液通气也。(图示如下)

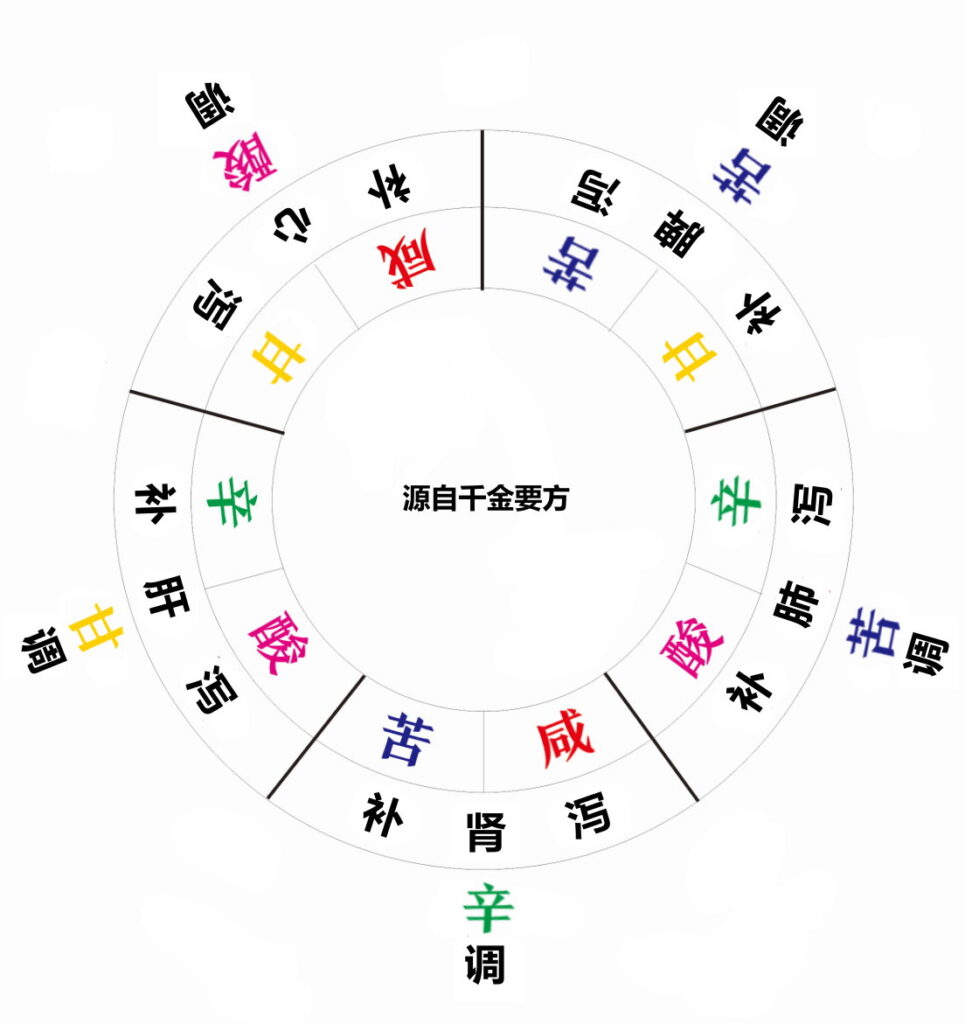

《孙思邈·千金食治》五脏病五味对治法:肝苦急,急食甘以缓之;肝欲散,急食辛以散之;用酸泻之,禁当风。心苦缓,急食酸以收之;心欲耎,急食咸以耎之;用甘泻之,禁温食厚衣。脾苦湿,急食苦以燥之;脾欲缓,急食甘以缓之;用苦泻之,禁温食饱食、湿地濡衣。肺苦气上逆息者,急食苦以泄之;肺欲收,急食酸以收之;用辛泻之,禁无寒饮食寒衣。肾苦燥,急食辛以润之,开腠理,润致津液通气也;肾欲坚,急食苦以结之;用咸泻之,无犯悴焕,无热衣温食。(图示如下)

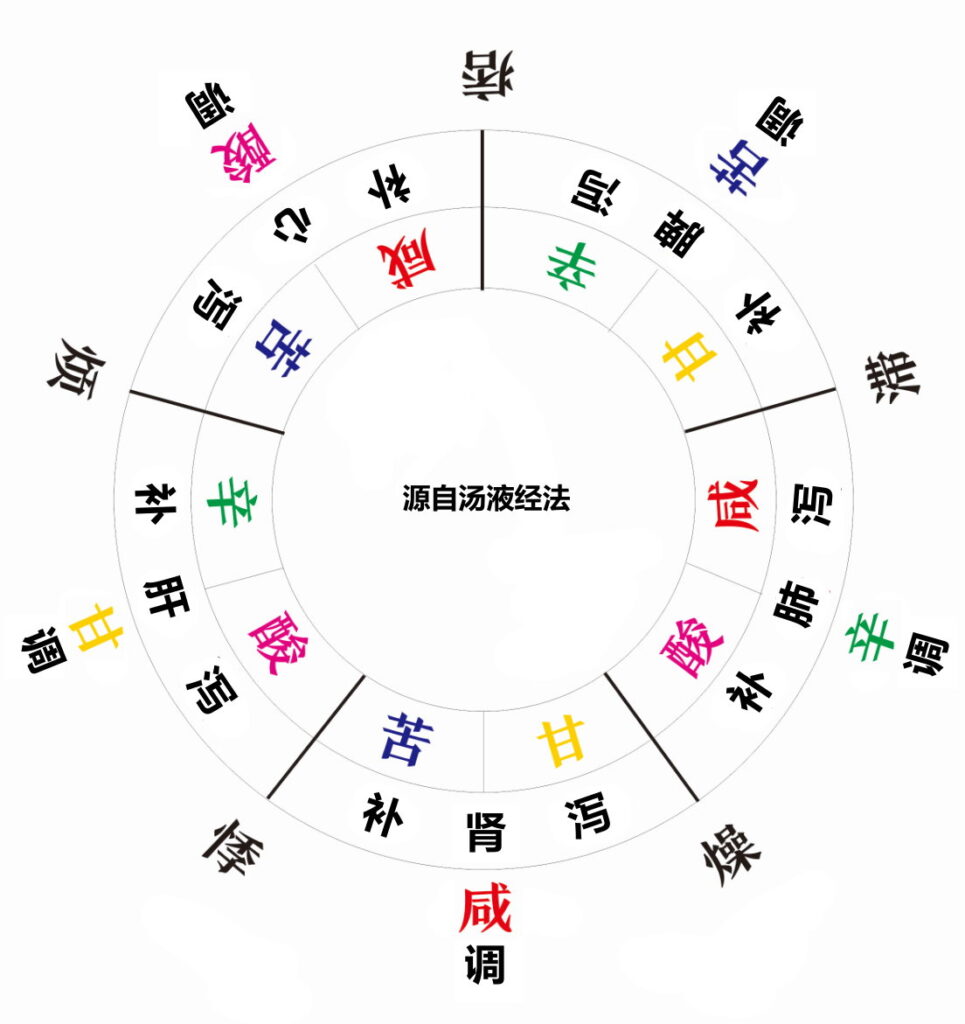

《辅行诀·汤液经法》

陶云:肝德在散。故经云:以辛补之,以酸泻之。肝苦急,急食甘以缓之,适其性而衰也。

陶云:心德在耎。故经云:“以咸补之,苦泻之。心苦缓,急食酸以收之。”

陶云:脾德在缓。故经云:以甘补之,辛泻之;脾苦湿,急食苦以燥之。

陶云:肺德在收。故经云:“以酸补之,咸泻之;肺苦气上逆,食辛以散之,开腠理以通气也。”

陶云:肾德在坚。故经云:“以苦补之,甘泻之;肾甘燥,急食咸以润之,至津液生也。” (图示如下)

三个系统图对比得知:

黄帝内经图共16味:酸2味,苦4味,辛3味,咸3味,甘4味;分布失衡;

千金要方图共15味:酸3味,苦4味,辛3味,咸2味,甘3味;分布失衡;

汤液经法图共15味:酸3味,苦3味,辛3味,咸3味,甘3味;分布平衡;

经过梳理得知,汤液经法图更加系统化,整体分布均匀平衡。故系统补泻调应取法于此。

第三个误区,性味当中,只注重“味”,不注重“性”。

《黄帝内经》说:辛散,酸收,甘缓,苦坚,咸软。毒药攻邪,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气。此五者,有辛酸甘苦咸,各有所利,或散,或收,或缓,或急,或坚,或软,四时五藏,病随五味所宜也。

综上所述,春分五味调理应注重以下几点:

1.少酸增辛:抑制肝木过旺,促进肝气疏泄。酸味收敛,可能加重肝郁,而辛味发散,有助于疏肝。

2.甘淡健脾:防止肝木克脾土,通过甘味食物如山药、茯苓来健脾,增强脾胃功能。

3.咸味滋肾:肾属水,水生木,适当咸味可以滋养肾水,辅助肝木的生长,但需注意不过量,以免伤及心气。

4.慎用苦寒:苦味入心,但过多可能伤及脾阳,尤其在春分时节,阳气初升,应避免过度清热。

以上是“因时制宜”的24节气养生原则,而真正的调养还要“因人制宜”,后续会和朋友们详述古中医的十种经典体质。