春分,开启人体的发冰日

“离离原上草,一岁一枯荣”。今天是春分,一个非凡的时空节点。有两个数字与它息息相关:一个是3,一个是4。

数字“3”与“4”

数字“3”代表着空间。地球上的有重要的三条线——南回归线、赤道和北回归线。春分这一天,太阳从南回归线向北折返移动过程中,当它到达赤道时,就标志着春分的到来。这一天,昼夜等长,之后北半球的白天会逐渐变长。

数字“4”代表着时间。除了用春夏秋冬这个4来表达时间外,还有一个4,是四个重要的时间节气点,也就是春分、秋分、夏至和冬至。这四个节点在中国传统文化,尤其是中医中,被用来精准地描述万物的生长与收藏的变化。

为什么会这样?

因为阴阳二气的升降出入。从原始含义上来说,阳,就是太阳能照得到的地方。阴,就是太阳照不到的地方。所以,只要我们观察阳气的升降出入变化,就能理解它的运动规律,而阴可以看作是阳的镜像运动。 冬至是阳气开始生发,夏至是阳气开始收敛,春分是阳气露出地面,秋分是阳气沉入地下。

两个叫“分”,两个叫“至”?

这四个均匀而重要的时间节点,为什么有的叫“分”,有的叫“至”呢?

其实,说到升降出入的本质,就是地球在围绕太阳公转的过程中,与太阳形成不同的对应关系。地球公转的轨迹属于空间,而公转的周期则属于时间。升降出入本身就是一个严密的时空体系,经得起现代数理的验证。

了解了这些,我们就容易理解了《黄帝内经》中所说的“气至之谓至,气分之谓分”的含义了。到了夏至这一天,阳气会达到一个极致状态。这时候,我们感受到的是满满的阳气,也可以说是一种纯阳的极致之气。同样地,冬至则是阴气达到极致的时刻,紧接着“冬至一阳生”,直到春分时达到一个平衡点。

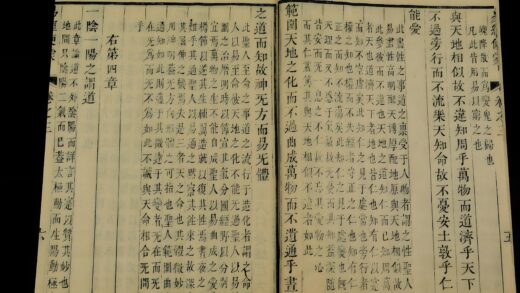

春分,这个阴阳平衡点出现在地平面上,象征着阳气与阴气的平分。如果以一天来比喻,春分就是白天的开始,也就是卯时;而秋分则是夜晚的开始,也就是酉时。春分代表着上升的平衡点,而秋分则是下降的平衡点。所谓“分”,就是“两种气”的平分点;而“至”则是“一种气”达到极致的状态,也就是纯纯的气。正如《黄帝内经》所谓“天地之正纪也。”另外,古代先贤们在《礼记》、《吕氏春秋》、《文子》、《左传》都有深刻的论述。

知道了底层逻辑,有什么用?

了解了天、地、人的这一节律,我们不禁要问,这些规律有什么用呢?其实,古代先贤们大多秉持着唯物而实用的思想,他们讲究格物致知、学以致用。因此,自古就有“日出而作,日落而息”的生活智慧。如果把春分、秋分的节律应用到一年之中,也是同样的道理。古人认为,从阳气开始走出地面的”春分“开始,人们就要顺应阳气的生发,开始发挥人为的作用,做一些实际的工作。

鲜为人知的古代大工程——藏冰、发冰

根据《左传》等古代文献记载,中国古代有一种非常壮观的低温工程,就是以春分作为发冰日的为主轴”的冬藏夏用“工程。具体来说,就是在每年阴气独盛、天气严寒的冬令时节,选择在终年阴冷的山谷或地下深处,建立硕大的“凌阴”,也就是冰窖。他们采用深挖地穴、覆土密封的方式,建造并储藏巨大的坚冰块,并包裹着保温材料,以确保冰块能够长期保存。这种工程不仅体现了古人对自然规律的深刻理解,也展示了他们在实际应用中的智慧与创造力。说到古代的冰窖工程,古人可是费了不少心思。他们用稻草、木炭这些隔热材料,在地下建造了恒温空间,真是既壮观又实用。我们现在考古发现的周代冰窖遗址,深度能达到5米以上,地下的温度常年保持在零度左右,真是让人佩服古人的智慧。

那么,为什么春分被称为发冰日呢?因为古人深谙节气的自然规律,在春分之前,对冰窖的封藏有着严格的制度,不去冬藏于地下的自然阳神。直到春分这一天,因阳气开始生发出地面,古人会举行一种叫“献羔开冰”的祭祀仪式。古人才会正式发冰开礼,并举行相应的仪式。

其实,从冬至前后,古人就开始凿冰储藏了,浩大的工程不仅是为了夏天消暑和保鲜食物,更被视为敬天顺天的实际工作。尤其是通过“发冰”这样的仪式,强化了对自然节律的遵循,体现了古人的智慧。《礼记·月令》中记载,春分这天,人们用羔羊和韭菜来祭祀太阳,其中韭菜的”韭”与”久”谐音,象征着长久;羔羊则代表着新生的阳气。这两者的结合,暗含着阴阳交融的深意。这个仪式既是对寒冬的告别,也是对阳气渐盛的迎接。

北宋的苏辙曾提出,古人藏冰发冰是为了调节阳气的盛衰。春分时节阳气开始升腾,如果不加以节制,可能会导致旱灾或疫病。因此,取用冬季所藏的阴寒之冰,可以抑制过剩的阳气,达到”负阴而抱阳”的动态平衡。这体现了我们古代先贤”天人感应”的宇宙观。

其实,春分“发冰”并不是一次性取出所有储藏的冰,而只是一个象征性的仪式,标志着阳气的开启。因为春分后仍然可能出现倒春寒,所以只是少量取冰用于礼仪活动,之后又会重新封存好。这样一来,就不会导致在夏天来临之前发生融化。

而真正的用冰分配,需要等到夏初,也就是农历四月之后,才会逐渐开始,以应对酷暑。在古代,冰块的分配有着严格的等级制度。最高等级的冰主要用于国家祭祀活动,这是最为庄重和重要的用途。接下来,才会按照官员的品级,将冰块分配到他们的日常工作生活中使用。不得不说,这种分配也反映了古人对资源的合理规划与利用。

“四时唯爱春,春更爱春分”

自然界中存在着阴阳二气的升降变化,而人体内同样也有气血的升降运动。这种升降运动不仅存在于人体之外,也贯穿于人体之中,天地运动与气血运动在升降这一点上巧妙地融合在了一起。那么,在因天之序的春分时节,有何特别推荐呢?

首先,李时珍在本草纲目中为我们特别推荐了一种堪称“春分的代言人”的特殊药食同源品——桃仁。那么,桃仁与春分节气之间到底有着怎样的机缘巧合呢?

在传统文化中,桃木被称为五木之精,具有辟邪祛秽的属性。春分时节取桃仁,不仅取其药用价值,更蕴含着借桃木的正气祛除体内病邪的深意,这与中医扶正祛邪的理念不谋而合。春分作为昼夜平分、阴阳平衡的节气,对应着人体肝气的生发旺盛。而桃仁味苦辛,性平和,归肝经、大肠经、心经,具有活血祛瘀、润肠通便的功能。在春分时节,服用4-10枚桃仁,便可以顺应肝气疏泄的自然节律,帮助清除冬季积累的寒湿和积聚,使肝气条达,预防春季的多发证。在桃仁的食用上,李时珍还有一条特殊说明,春分取新鲜桃仁后,要去除皮尖,而符合了“药取精华,避其偏性”的原则。此外,桃仁因其活血力强的特点,若使用得当,可以借助春分时阳气初盛、人体气血外发的时机,增强其疏通之力。同时,春分时节的阴阳平衡也能避免桃仁因活血而耗气,使其功效更加温和而有效。

春分调理的核心在于“平衡”二字,通过饮食、药物、起居的协同作用,达到阴阳调和、脏腑安康的目的。根据体质灵活调整方案。这里还特别精选了一个平补平泻的养生代茶饮——

花叶疏肝饮

材料:茉莉花10朵,薄荷5叶,胎菊5朵。以上三种,干品和鲜品均可。代茶饮。 功用:使体内气息升降更流畅,促进周身血脉运行,疏解情绪,预防皮肤问题,调理火气所引起的睡眠问题。 格局:除烦局。

小预告

通常系统学习过中医的朋友往往会有一个困惑,在传统理论中,五味与五脏的对应关系存在一些不同的说法,甚至显得模糊不清。而这种模糊,对节气养生有着重要的前提性影响。

比如,肝脏究竟对应的是酸味还是辛味?这直接关系到我们在饮食选择上的差异,进而影响到补泻的方向。因此,我们将在下次专门系统地聊一聊这个话题,敬请期待。